壁の【重さ】が整える、身体の深部感覚

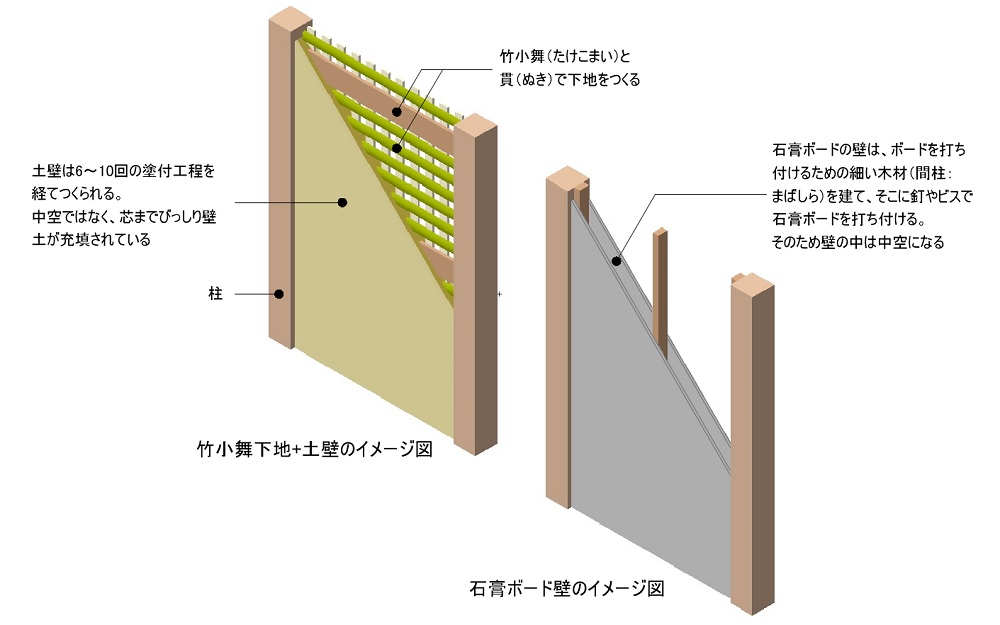

現代の多くの住まいでは、「石膏ボード」と呼ばれる軽量な建材が室内の壁下地として使われています。

軽くて安価、施工も容易で、短期間で効率よく仕上げられるため、今や住宅建築の主流といえる素材です。

一方で、日本には千年以上前から、竹小舞を編み、土を何層にも塗り重ねて壁を仕上げるという伝統的な「土壁」の工法がありました。

手間も時間もかかるこの工法は、現代の建築の中では非効率で不経済なものとして敬遠されがちですが、実はそこに“目に見えない価値”が存在しています。

ここで石膏ボードの壁と土壁の違いの一つ、重量を比べてみることにします。

8畳の和室における壁の重量は、石膏ボードでつくられた壁の重量が約978kgであるのに対し、土壁はなんと約4238kg。

その重量比は実に4倍以上。

土壁はとても重い壁であることがわかります。

この「重さの違い」は、見た目だけではわかりません。

けれども、この目に見えない重さが、私たちの身体、とくに五感や自律神経に大きな影響を及ぼしていることは、あまり知られていません。

実は耳で感じとっている【安心】の正体

特に注目したいのが【音】です。

私たちは壁の下地が石膏ボードか土壁かを確かめる時には、指で軽くたたいてその打撃音で確認します。

石膏ボードの場合は壁の中が中空なのでコンコンと軽く乾いた音が大きく響くのに対し、土壁は内部にぎっしり土が詰まっていますから音も小さくて響きません。

居室内での音の残響時間は0.3秒前後が理想的だと言われています。

石膏ボードでつくられた部屋の音の残響時間はおよそ0.6〜0.9秒。

これは音がずいぶん長く響く環境です。

一方、土壁の部屋では0.25〜0.3秒と、自然で穏やかな響きになります。

耳は、五感の中で唯一、眠っている間も働き続ける“常時ON”の感覚器官。

音の反響が激しい空間では、無意識のうちに脳や神経が刺激されて交感神経が優位になりやすく、それに伴い体内では心拍数が上がり、呼吸が浅くなってしまいます。

その点、土壁はその重さと密度によって音をやわらげ、反響を抑え、外部の騒音さえも遮断します。

結果として、空間全体の刺激が穏やかになり、心拍や呼吸、自律神経の状態が安定しやすくなるのです。

古民家のような土壁の家にいると

「落ち着く」「守られているような感じがする」

と多くの人が理由なしに感じる原因は、まさにここにあります。

↑ 土壁のつくりかたを解説

【発酵土壁】に宿る、目に見えない生命力

土壁の原材料となる壁土は、単なる土ではありません。

土に藁と水を混ぜ、数ヶ月にわたり寝かせ、微生物の力でゆっくりと発酵させた生きた素材です。

この発酵する過程を経たかどうかで、壁体内の微生物の数が大きく変わります。

このような発酵過程を経た土壁を【発酵土壁】と呼ぶことにします。

発酵土壁の内部には、好気性菌や放線菌などの微生物が息づき、それらは壁土が乾燥した後も休眠状態で壁体内にとどまり、空気中の湿度や温度に応じて静かに再び活動を始めることがわかっています。

これらの微生物は、ホルムアルデヒドなどの有害ガスや生活臭を吸着・分解し、空気をやわらかく整える働きを持っています。

また、常在菌の多様なバランスが室内環境での病原性菌の増殖を防ぎ、空間全体を「過剰に清潔にしすぎない、ちょうどよい微生物環境」に保ってくれます。

人工建材の壁にはこのような微生物は存在せず、空間は単調で刺激的になりやすい傾向があります。

つまり、発酵土壁とは、壁自身が呼吸しながら空間そのものが生態系の一部として機能する壁なのです。

京都市内で発酵土壁をつくった時の写真

1は初めて現場内に壁土を搬入した時/4月30日撮影

2は練り返して様子を見た時の写真。表面は一部発酵してグレーになっているが、ほとんどは黄土色のまま。5月18日撮影(3週間後)

3,4 上記の現場で約半年間寝かせた壁土を塗り付けた時の写真。

充分に壁土の発酵が進むと、このように土の色は濃いグレーに変色するが、塗り付けた後、壁土が十分乾くとまた黄土色に戻る。

2枚とも11月5日に撮影。

土壁がもたらす環境の力

ここまで、土壁がもっている特性として以下の事柄についてご説明しました

• 音の吸収性

反響や騒音が抑えられ、耳が疲れにくく、聴覚と神経が休まります。

• 微生物が空気を整える

空気中の有害物質やにおいを分解し、バランスよく空気を整える

• 空間の圧と存在感

壁に質量があることで、空間に安心感と「包まれるような落ち着き」が生まれます。

これ以外にも、土壁は住まい手にさまざまな恩恵をもたらします。

• 蓄熱性

熱をゆっくり吸収し、ゆっくり放出するため、室温の変化が穏やかで、体にやさしい温熱環境を保てます。

• 調湿性

湿気を吸い込み、必要なときに放出する性質があり、室内が乾きすぎず、ジメジメもしにくい快適な空気環境がつくられます。

珪藻土の塗り厚は2-3mmしかないのに対し、土壁の厚みは約80㎜。

その大きな調湿性能は比較になりません

わたしたちは、ご家族が健やかに暮らせる家をご提供したい

発酵土壁に囲まれた空間では、匂い、音、光、湿気、温度、そして空気そのものが、私たちの身体と調和しようと働きます。

その結果、五感の過剰な緊張がほぐれ、自然と呼吸が深くなり、心拍が落ち着き、自律神経が整っていくのです。

このような家は、単に便利かどうか、見た目が良いかどうか、経済的かどうかといった指標では測れません。

それはむしろ、人が“安心して暮らせる状態”を生み出せるかどうかという、本質的な問いを解決する空間です。

土壁は、その問いに対して静かに応えてくれる存在です。

そこに立ち、呼吸をし、耳をすまし、体をあずけたときに沸き起こる、理由のない安心感。

それこそが、土という素材が持つ「重さ」と「生命力」が、私たちの感覚に語りかけてくる証なのです。

このセクションのコンテンツ一覧

・木造でも遮音できます。集合住宅、遮音室、二世帯住宅、古い旅館など

・近畿圏外から、東風に設計の依頼をご検討下さっているみなさまへ

・金物を使わない構造体の意図とは?(執筆中)

・石場建て伝統構法と、高気密・高断熱の両立について(執筆中)

・良い職人、良い設計者を育てるということ(執筆中)