左 : 1F外壁面に張る杉板(赤身)の表面に塗装をしているところです。

作業をしているのは施主のW氏です。

今回はドイツのLivos(リボス)というメーカーの外部塗装用塗料を使いました。

ハケで塗料を塗った後、すぐにウエスで拭き取って仕上げます。

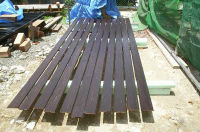

右 : 塗装した板を乾かしているところです。

Livos(リボス)社の塗料は植物油製なので乾燥しにくく、乾かすのに時間がかかります。

下 : 塗装しあげた板の拡大写真です。

拭き取りをしているため、杉の木目がくっきりと浮き上がっています。

キレイでしょ?