7/23(火)に奈良県桜井市で今年の杉の製材を行いました。

和歌山県田辺市の山中で伐採して頂いた、西北斜面に生えていた杉です。

樹齢は約100年のものですが、あまり大きな木は頼んでいないので、どれも小ぶりな木ですが、林業家の福本様が選りに選ってくれた逸材ばかりで、節はありますが目の詰み具合や通直性も素晴らしく、いい木ばかりでした。

この日は朝から1日かけて約30本の原木を製材して頂きました。

全て挽き終えるまでには、あと4-5日かかる見込みです。

↑ 製材する前の原木たち。長さは4m。

今回は荒皮を先にむいておいてから製材します。

木口に書いてある番号は、木材1本ずつに打つ通し番号です。

製材時に、木目、色、節の多寡と大きさなどを記録しておいて管理データとして残しておくための番号です。

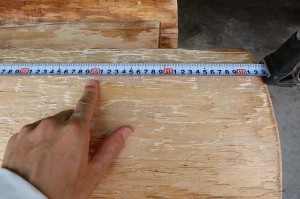

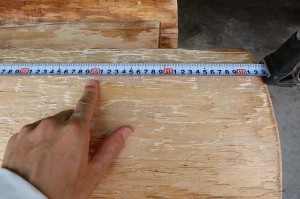

↑ 年輪が非情によく詰んでいます。

芯の偏りもほぼなくて、とってもいい木です。

(ほとんどすべてこんな木を揃えて下さいました)

↑ 市場で買うのではなく、山で買うと林業家が気を利かせて少し長めに玉切りしてくれます。

発注は4mでお願いしていても、だいたい20cmくらい長くしてくれるのはとてもありがたい限り。

人差し指で抑えているところが、端から測った木材の長さ4mの位置ですが、実際の材料は4230mmあります。

↑ 今回製材をお願いしたのは、奈良県桜井市の森口製材所さんです。

50代前半の社長さんですが、とっても丁寧に挽いて下さってありがたいです。

↑ すこし太目の木からはこんな素晴らしい梁がとれます。

末口φ320mmくらいなので、決して大きな丸太ではないのですが、どれもとっても素直な木ばかりでした。

↑ この木は長さ4m、巾135mm、背305mmに挽きました。

これから1年以上天然乾燥させます。

↑ 色合いはちょっと違いますが、木目だけなら吉野材と言っても通りそうです。

↑ この日は梁・桁材、長さ4mのものばかりを固めて挽きました

↑ 原木から梁・桁を採る際に出てくる切り落とし材。

これは鴨居や方立てなど、化粧の枠材として使います。

厚みは35mmと45mmの2種類で挽いてもらいました。

梁・桁の厚み調整のために出てくる、15mmの切り落とし材は野地板として使います。

節の少ないものは化粧野地板や腰板用に、節の多いものは下地用にと分けて使います。

東風ではこうやって木材を作っています。

まず信頼できる林業家に直接依頼して、伐採・葉枯らしさせた旬伐りの原木を調達。

次に製材所で一本ずつ木を観ながら製材し、そこから1年以上かけてゆっくり天然乾燥させる。

(今、自社ストックしている材で一番長く寝ているものは、伐採後7年経っています)

木造建築 東風(こち)の伝統構法石場建ての家づくりサイトはこちら

→ http://www.mokuzo-architect.jp/

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を